En este tema recuperaremos la voz de las escritoras en las civivilizaciones antiguas y reflexionaremos sobre la creación de voces y figuras femeninas en la literatura.

3.1. Mujer y escritura en las civilizaciones antiguas

SAFO nació a finales del siglo VII a.C., en Lesbos, en un área geográfica que se considera la cuna de la primera poesía occidental, las islas que se sitúan al este del Mar Egeo. Se estima que el nacimiento de la lírica estuvo determinado por la influencia de la delicadeza y espiritualidad que emanaban de Oriente – Lidia, fundamentalmente- así como por el menor rigor en las costumbres de sus colonos, que habían acudido a aquellas islas de clima apacible desde el Peloponeso. Este ambiente fue propicio para el desarrollo del arte, la ciencia y la filosofía.

La niña, de familia aristocrática, se instaló en Mitilene. Allí se educó y se interesó tanto por la literatura como por la política. Siendo aún muy joven, su colaboracióin en la conspiración contra el tirano Pitarco, regente de Lesbos, la condenó a un exilio en Siracusa durante seis años. Allí se casó con el anciano Kerkilos, que le dejó una hija -Kleis- y una gran fortuna. Con ella pudo fundar, a su vuelta a Lesbos, su “Casa de las servidoras de las Musas”. Se trataba de un “thiasos”, academia para enseñar literatura, canto y danza a chicas jóvenes. A diferencia de otros centros educativos que formaban a las vírgenes griegas para el matrimonio y la maternidad, en esta institución se fomentaba su acercamiento al arte, a la belleza, al placer del amor. Este planteamiento se verá reflejado en la poesía se Safo, en contraste con el tono y la temática heroica de la épica. También su osadía al empuñar la pluma para componer versos amorosos se verá censurada en épocas posteriores.

Sin embargo, en la Antigua Grecia, su figura fue ensalzada y recogida en la lista de los nueve poetas líricos, en el conjunto del canon de los autores dignos de estudio e imitación. Fue el propio Platón quien le otorgó el apelativo de la “décima musa”. Otro de los insignes poetas líricos, Alceo, que fue coetáneo y amante de Safo, la alababa en sus versos: “Oh, coronada de violetas, divina/ dulce, sonriente Safo”.

Pincha aquí para ver más otros cuadros inspirados en la figura de Safo.

En siglos posteriores, sigue habiendo muestras excelentes de esta corriente de poesía amorosa creada por mujeres que inició Safo. De ERINA, nacida en Telos en el siglo IV a.C., y fallecida con apenas diecinueve años, se conserva una bellísima elegía dedicada a Baucis, su amiga querida de la infancia, que murió de camino a su boda:

Saltaste alocada desde los blancos caballos…

Y , jugando a la tortuga, cruzaste el amplio patio.

Infeliz Baucis, lloro al recordarlo.

Las huellas de aquellos juegos siguen aún calientes,

y los juguetes de entonces son ahora rescoldos.

De niñas jugábamos a ser novias en el lecho,

y al alba la madre que repartía lana a las criadas

te llamaba para trabajar la salazón.

Y qué miedo nos daba de pequeñas el Coco

con sus cuatro patas y grandes orejas

y siempre cambiando de aspecto.

Mas cuando, Baucis querida, llegaste al lecho de un hombre,

ya no recordaste lo que de niña oías en casa de la madre,

y Afrodita puso el olvido en tu mente.

Yo ahora en mi lamento lloro y renuncio,

pues no pueden mis pies profanos salir de casa,

ni verte muerta con mis ojos, ni lamentarme

con el cabello suelto, pues la vergüenza oscura

desgarra mis mejillas…

Safo, a pesar de su reconocimiento, nunca se interesó por instalarse en Atenas. En contraste con la cierta relajación de costumbres de las islas orientales, en la ciudad de Atenas, la mujer vivía enclaustrada. Su educación era básica -lectura y escritura- y dirigida por la madre, que también la instruía en los oficios domésticos. Solo las heteras, cortesanas de clase alta, podían cultivarse y tener independencia económica. Pagaban impuestos y se les permitía acudir a conferencias y participar en tertulias. Quizá la hetera más conocida de la Grecia clásica fue ASPASIA, que vivió en el siglo V a.C. y fue compañera de Pericles. Según las crónicas, era una mujer de brillante inteligencia y oratoria, que influyó decisivamente en las decisiones del estratega Pericles.

Desafortunadamente se conservan muy pocas muestras de literatura escrita por mujeres en ROMA: dos fragmentos de cartas de Cornelia, el resumen de un discurso de Hortensia y seis poemas de Sulpicia. La influencia cultural griega propició que en Roma la educación de las mujeres fuera más completa. Las niñas romanas de familia acomodada asistían a la escuela hasta los doce años y, posteriormente, si el padre o el marido lo autorizaban, podían seguir su formación con preceptores que les guiaban en el conocimiento de los clásicos. También se formaban en la música y en la danza. Estas mujeres de clase social elevada gozaban de cierta libertad de movimientos y participaban de la vida social, aunque fundamentalmente acompañadas de sus maridos. Esta época de cierta libertad femenina se dio fundamentalmente en el último periodo republicano y el principio del Imperio, pues Augusto impuso normas morales más rigurosas, por las que la independencia de la mujer era de nuevo limitada.

HORTENSIA es una de las pocas oradoras romanas de las que se tiene registro, en el contexto de relativa emancipación femenina del siglo I a.C. -con ampliación de sus derechos en relación al matrimonio, herencia, posesión de bienes…-. Era hija de Quinto Hortensio Hórtalo, el orador de mayor prestigio en el período inmediatamente anterior al triunfo de Cicerón en el foro. Hortensia, por tanto, gozó no solo de una educación privilegiada sino de una situación económica muy desahogada. La oradora convirtió en portavoz de las demandas de las matronas romanas, en su famoso discurso que recoge Apiano. En el año 42 a. C., se promulgó un duro edicto que pretendía cubrir las necesidades de la guerra, a partir de la contribución extraordinaria de las mil cuatrocientas mujeres más ricas de Roma. Sin posibilidad de negociación del tributo a amenazadas en caso de incumplimiento, las matronas se dirigieron a la tribuna del Foro y Hortensia se manifestó en nombre de todas ellas. Apiano recogió una síntesis del discurso de Hortensia que llega hasta nosotros. El propio historiador justifica la intervención pública de las mujeres como un conflicto de enfrentamiento entre hombres y mujeres, en el que estos eran gobernantes y guerreros y ellas, pacifistas y patriotas, contrarias a invertir en una guerra civil. Este es el texto que se conserva del discurso de Hortensia:

¿Por qué hemos de pagar tributos nosotras que no tenemos participación en magistraturas, honores, generalatos, ni, en absoluto, en el gobierno de la cosa pública, por las cuales razones os enzarzáis en luchas personales que abocan en calamidades tan grandes? ¿Porque decís que estamos en guerra?¿ Y cuándo no hubo guerras?¿ Cuándo las mujeres han contribuido con tributos? A éstas su propia condición natural las exime de ello en toda la humanidad, y nuestras madres, por encima de su propio ser de mujeres, aportaron su tributo en cierta ocasión y por una sola vez, cuando estabais en peligro de perder todo el imperio e, incluso, la misma ciudad, bajo el acoso cartaginés. Pero entonces realizaron una contribución voluntaria, y no a costa de sus tierras o campos, o dotes, o casas, sin las cuales cosas resulta imposible la vida para las mujeres libres, sino sólo con sus joyas personales, sin que éstas estuvieran sometidas a una tasación, ni bajo el miedo de delatores o acusadores, ni bajo coacción o violencia, y tan sólo lo que quisieron dar ellas mismas. Y, además, ¿qué miedo tenéis ahora por el imperio o por la patria? Venga, ciertamente, la guerra contra los galos o los partos y no seremos inferiores a nuestras madres en contribuir a su salvación, pero para luchas civiles no aportaríamos jamás nada ni os ayudaríamos a unos contra otros. Pues tampoco lo hicimos en época de César o Pompeyo, ni nos obligaron a ello Mario ni Cina, ni siquiera Sila, el que ejerció el poder absoluto sobre la patria, y vosotros afirmáis que estáis consolidando la República.

SULPICIA compuso sus versos en eel siglo I, coincidiendo con el esplendor de la literatura latina al inicio del Imperio. Se conocen pocos datos biográficos de la autora pero coincide con Hortensia en su pertenencia a una familia de renombre cultural, pues fue sobrina de Marco Valerio Mesala Corvino, general y fundador del “Círculo poético de Mesala”, quien la tuteló a la muerte de sus padres. A este círculo pertenecieron escritores como Ovidio y Tibulo. En la obra de este último, el Corpus Tibullianum, se integran los seis poemas que conservamos de Sulpicia. Se trata de breves epístolas amatorias dirigidas a su amado “Cerinto”, que ha sido relacionado con el aristócrata Cecilio Cornuto. En ellos, se expresa como una joven enamorada pero que no duda en cuestionar las actitudes masculinas en la relación:

Al fin me llegó el amor, y es tal que ocultarlo por pudor

antes que desnudarlo a alguien, peor reputación me diera.

Citerea, vencida por los ruegos de mis Camenas,

me lo trajo y lo colocó en mi regazo.

Cumplió sus promesas Venus: que cuente mis alegrías

quien diga que no las tuvo propias.

Yo no querría confiar nada a tablillas selladas,

para que nadie antes que mi amor lea,

pero me encanta obrar contra la norma, fingir por el qué dirán

me enoja: fuimos la una digna del otro, que digan eso.

Aborrecible se acerca el cumpleaños, que en el fastidioso campo

triste tendré que pasar, y sin Cerinto.

¿Hay algo más grato que la ciudad? ¿Es apropiado para una chica

una casa de campo y el frío río del lugar de Arezzo?

Descansa de una vez, Mesala, preocupado por mí en demasía;

a veces, pariente, no son oportunos los viajes.

Me llevas, pero aquí dejo alma y sentidos

por mi propia decisión, aunque tú no lo permitas.

Sabes que el inoportuno viaje ya no preocupa a tu chica?

Ya puedo estar en Roma en tu cumpleaños.

Celebremos los dos juntos el día de tu aniversario

que te viene por casualidad, cuando no lo esperabas.

Está bonito lo que te permites, despreocupándote de mí,

seguro de que no voy a caer de repente como una tonta.

Sea tuya la preocupación por la toga y la pelleja que la lleva,

cargada con su cesto, antes que Sulpicia, la hija de Servio.

Por mí se preocupan quienes tienen como motivo máxima de cuita

que no vaya a acostarme con un cualquiera.

¿Tienes, Cerinto, una devota preocupación por tu chica,

porque ahora la fiebre maltrata mi cuerpo cansado?

¡Ay!, yo no desearía librarme de la penosa enfermedad,

si no creyera que tú también lo quieres.

Pero, ¿de qué me valdría librarme de la enfermedad, si tú

puedes sobrellevar mis males con corazón indiferente?

Para ti no sea yo, luz mía, un ansia tan ardiente

como parece que fui, hace algunos días;

si alguna falta cometí, tonta en mi exceso de juventud,

de la que confieso que me arrepiento más,

es haberte dejado solo ayer por la noche

deseando disimular mi ardiente pasión

Fue, sin embargo, en ALEJANDRÍA, donde las mujeres pudieron desarrollarse académica y artísticamente con mayor libertad. La ciudad del inmenso faro, en la que reinara la mítica Cleopatra VII, acogió una de las instituciones culturales más emblemáticas de la Antigüedad: la Biblioteca de Alejandría. En este esplendoroso contexto cultural, nació y vivió HIPATIA (siglo V), gran filósofa y científica, escritora, inventora y maestra. En los tiempos convulsos de la caída del Imperio Romano, Hipatia fue asesinada por un grupo de fanáticos cristianos, pues, aunque manifestaba su tolerancia por todas las creencias, se había negado a convertirse forzosamente al cristianismo, instaurado entonces como religión oficial.

BIBLIOGRAFÍA

Escribano Velasco, Consuelo (19 de febrero de 2020). “Sulpicia es nombre de poeta”. Ermitiella. https://ermitiella.blogspot.com/2020/02/sulpicia-es-nombre-de-poeta.html

Janés, Clara, Guardar la casa y cerrar la boca, Madrid, Siruela: 2015

Mínguez Baños, Arístides (13 de junio de 2020). “La amante de las musas”. Zenda. Autores, libros y compañía. https://www.zendalibros.com/la-amante-de-las-musas/

Lopez Lopez, Aurora (1992). “Hortensia, primera oradora romana”. Florentia Iliberritana, número 3, 317-332.

Serra, Alfredo (22 de octubre de 2018). “El triste e injusto destino de la gran poeta griega”. Infobae. https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/10/22/el-triste-e-injusto-destino-de-safo-una-gran-poeta-reducida-solo-a-lesbiana/

3.2. Brujas y guerreras: roles del personaje femenino en el teatro clásico

La literatura dramática clásica presenta algunos personajes femeninos que se han convertido en referencia de la creación teatral posterior. Indiscutiblemente, el rol de hombres y mujeres en los textos dramáticos responde a la visión de mundo de la civilización en la que se convirtieron en personajes de las obras literarias que inspiran este tema. En el teatro grecolatino cobran vida mujeres apasionadas, en permanente lucha con sus circunstancias y con sus sentimientos, que tratan de hacerse escuchar aun poniendo en peligro su crédito social y sus propias vidas.

Medea, mujer despechada, bruja, guerrera, nos inspirará en la versión de la obra de Lucio Anneo Séneca (Córdoba 4 a.C.-Roma 65), adaptada y dirigida por Andrés Lima en 2015 y protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.

Acceder a la versión digital de la tragedia, con una amplia introducción, en Medea.

Para profundizar en la interesantísima figura de Medea, consulta el artículo de Amaranta Sbardela, publicado en National Geographic (2/4/2021): Medea: bruja, «bárbara» y mujer.

3.3. Eros en boca de mujer

Anne Carson (Toronto, 21 de junio de 1950), Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, es ensayista, traductora y una de las más reconocidas poetas en lengua inglesa de la literatura contemporánea. Cuenta que el encuentro fortuito de una edición bilingüe de la poesía de Safo fue crucial en su vida… Tanto como para que, en este tema, sus poemas se conviertan en la manifestación contemporánea de la poesía femenina inspirada por Eros desde la no tan lejana civilización grecolatina.

Materiales interactivos sobre Anne Carson publicados por la Fundación Princesa de Asturias.

¿Te atreves a hacer de traductor poético? Inténtalo con un poema de Anne Carson:

«Essay on What I Think About Most»

«Ensayo sobre las cosas en las que más pienso»

Para saber más sobre la autora:

«La historia de amor de Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras: cuando la estrella es ella», http://www.revistavanityfair.es

(Eduardo Lago, http://www.elpais.es, 04/05/2019)

«Amor y deseo según Anne Carson…» (15/10/2020), http://www.telva.com

Laura Di Verso, «5 poemas de Anne Carson» (19/10/2019), http://www.zendalibros.com

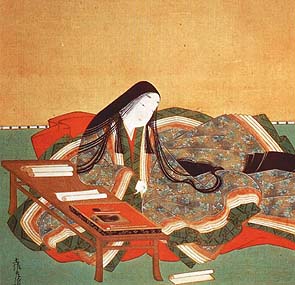

3.4. Épica medieval en Oriente. Murasaki Shikibu, La historia de Gengi

La historia de Gengi, de la autora japonesa Murasaki Shikibu, a pesar de haber sido escasamente referenciada, desde Occidente, en el canon histórico de la literatura universal, es reconocida actualmente como la primera novela moderna o, quizá expresado de manera más precisa, la primera narración épica de la historia literaria, en este caso, compuesta por una mujer en Oriente. Ya en el siglo XX, la prosa de Shikibu fue ensalzada por autores de renombre tales como Marguerite Yourcenar, Octavio Paz o Jorge Luis Borges, que aludían a la obra como una muestra esencial en los orígenes de la literatura narrativa universal.

La historia de Gengi relata, en el contexto del Japón medieval, las aventuras galantes de Gengi, hijo del emperador Kiritsubo y de una concubina que muere cuando el protagonista tiene tres años. A lo largo de la historia, el protagonista entabla relaciones amorosas con mujeres distintas y recorre, en sus amoríos y viajes, la esencia del Japón medieval, en sus personajes, costumbres e ideología. Destacan en la obra de Shikibu, el agudo retrato de los cientos de personajes que la habitan, el delicado lirismo que se imbrica en la ficción narrativa y la recreación del contexto en el que se inserta.

La autoría femenina de esta obra medieval se entiende como la consecuencia de un oficio tradicionalmente femenino en Japón, pues eran las mujeres las que contaban historias. De hecho, desde el siglo VII, se tiene constancia de que existía un cargo oficial, el «kataribe», que se otorgaba a aquel que supiera recitar las historias sobre los orígenes del linaje de la familia. Este cargo era asumido convencionalmente por mujeres así como, desde el siglo VIII, eran ellas las tutoras de los hijos de familias de clase acomodada. En este contexto, en el que la mujer tenía potestad sobre la palabra oral y la escrita, vivió Murasaki Shikibu, nieta del célebre poeta Kanesuki, dama cortesana, y autora de uno de los grandes referentes literarios de la prosa medieval universal. Su producción literaria no se limitó a La historia de Gengi, que se conserva en copia con ilustraciones del siglo XII, sino que redactó un diario personal, en el que reseña su autoría de la citada obra, y una serie de poemas recogidos en edición del siglo XIII, con el título Memorias poéticas.

El relato de Shikibu no es solo muestra de la riquísima tradición narrativa medieval de Oriente sino que se convierte en fuente de motivos literarios y de personajes que llegarán hasta el arte contemporáneo. En los pasajes en los que se narra la persecución que sufre la esposa de Gengi, Aoi, por parte de la amante fantasma Rokujo, se aprecia la influencia de este tópico en creaciones novelísticas contemporáneas como la de Daphne du Marier, llevada al cine por Hitchcock en su Rebeca de 1940, pasando por la estremecedora presencia en el ático que tortura a la protagonista de Jane Eyre (Charlotte Brönte, 1847). Puedes acceder a ambos títulos contemporáneos a través de la Biblioteca Digital Librarium.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, Jorge, «Genji Monogatari, la novela más antigua de la Historia» (11/08/2020), https://www.labrujulaverde.com

Berger, Gusi, «La historia de Gengi» (24/11/2005), https://www.elespanol.com/el-cultural/letras

Janés, Clara, Guardar la casa y cerrar la boca, Madrid, Siruela: 2015

Keiji, Shimauchi, «Genji monogatari: la obra clásica culmen de la literatura japonesa» (02/08/19), https://www.nippon.com